NEWS

ニュース

SERVICE

サービス

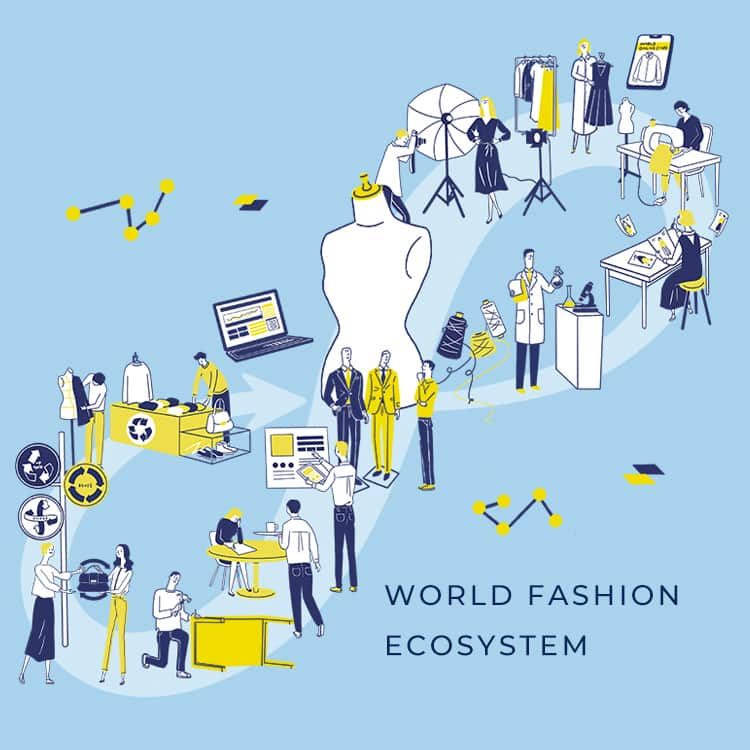

ワールドグループは、3つの事業を柱に、

ファッションビジネスを創造する「価値創造企業グループ」です

SUSTAINABILITY サスティナビリティ ワールドグループは、ファッションを通じて持続可能な社会の実現を目指します。

-

Environment 環境

Environment 環境 -

Social Activities 社会

Social Activities 社会 -

Governance ガバナンス

Governance ガバナンス